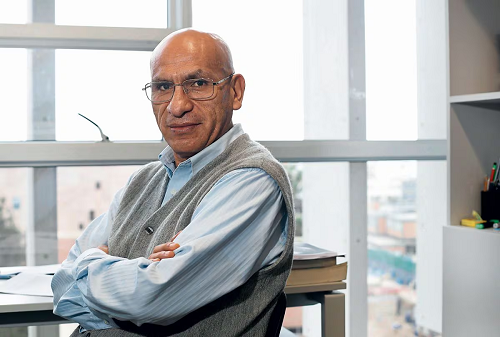

Entrevista a Waldo Mendoza

El Comercio, 6 de octubre del 2025

Paola Villar

El extitular del MEF conversó con El Comercio sobre el panorama económico del país y los riesgos presentes de cara al 2026, así como su perspectiva respecto a la situación del sistema de pensiones y de Petro-Perú.

El costo anual de la criminalidad en el Perú ya no es un secreto: unos meses atrás, el Ejecutivo reveló que llegaba a cerca de US$5.000 millones anuales, lo que representa un 1,7% del PBI nacional. El exministro de Economía y Finanzas y vicerrector académico de la PUCP, Waldo Mendoza, enfatiza en esta entrevista las consecuencias del contexto de inseguridad actual.

- Un año atrás, usted comentaba en una entrevista con este Diario que el mundo estaba bien. Y aunque las condiciones del mundo han cambiado –para mal–, el contexto externo no parece ser negativo para nosotros. ¿Cómo vislumbra el panorama? ¿Cree que la compleja situación internacional nos puede afectar más adelante?

El Perú es una economía pequeña y abierta. Por eso el peso de las condiciones internacionales es enorme. Hay muchas investigaciones que precisan que más de la mitad de lo que nos pasa no tiene que ver con nosotros, sino con lo que ocurre afuera. Y las variables más importantes a considerar son los términos de intercambio (la relación entre los precios de las exportaciones e importaciones) y la tasa de interés internacional. Esas son las variables que nos conectan con el mundo.

- De hecho, nuestras exportaciones han alcanzado este año cifras históricas…

Los términos de intercambio están en su nivel histórico más alto desde que hay registro (1950). Como es una variable que depende de factores externos, mide la suerte que puede tener un presidente, ¿no? Considerando este escenario, la suerte de la presidenta actual es muchísimo mejor que la de cualquiera de sus antecesores si retrocedemos hasta 1950.

Con tasas de interés descendiendo y términos de intercambio por los cielos, nuestra posición es inmejorable. Cuando el contexto es bueno, la economía se mueve casi sola. Pasó en el período 1948-1956, en el ochenio de Odría, que el PBI crecía 6% al año y la inversión a 11% anual; y pasó en el 2003-2013, durante el superciclo de las materias primas, que el PBI crecía 6% y la inversión privada a un ritmo anual de 15%. Así crecían las economías cuando los tiempos eran buenos. Ahora los tiempos son buenísimos, pero estamos creciendo a un ritmo de 2% en los últimos cuatro años, mientras que la inversión privada crece apenas 1% anual. Entonces, surge la gran pregunta: ¿Qué impide que crezcamos a tasas de 6%, 7% o hasta 8%?

- ¿Nos llegará algún impacto más adelante por las medidas arancelarias del presidente Donald Trump?

Creo que la incertidumbre internacional aún no nos ha llegado. Nos ha llegado un arancel de 10% y eso es [casi nada]. Además, como el 10% le ha caído a todos, no se siente. Pero cuando uno mira a Trump, mira cosas extraordinarias de intervencionismo. Por ejemplo, en el caso de Brasil ha actuado sobre el banco en el que tiene las cuentas el juez que sancionó a Bolsonaro. No estamos lejos de eso. Ese riesgo [la administración de Trump] no tiene probabilidad cero.

¿Es posible que este año crezcamos más de 3,5%, que es el tope de crecimiento de la proyección del MEF?

Este año ya no. La cifra va a estar entre 3% y 3,5%. Por eso me pregunto qué factor puede explicar que antes, con precios no tan buenos, crecíamos a 6%, y ahora –con precios excelentes– estamos creciendo con un techo de 3,5%.

¿Tiene la respuesta a esa incógnita?

Hay que tener distintas hipótesis. Una sería la política macroeconómica, que podría ser muy contractiva y, por ende, entrar en conflicto con el contexto internacional. Pero la política macro no ha sido contractiva este año: el BCR ha bajado su tasa de interés y por ello ha sido una política, más bien, expansiva. El gobierno está gastando a un ritmo de 7% al año; signo de una política expansiva. Entonces, la respuesta no está en la política macro. Tengo la impresión –y esto es una hipótesis– de que el mundo del crimen, la violencia, el sicariato y la extorsión, está empezando a afectar a la economía. Tengo la impresión de que ese es el factor distintivo de este desempeño tan, tan modesto; tan mediocre.

- ¿Qué lo lleva a esa hipótesis?

No tengo otra explicación alternativa.

- Porque no tiene sentido que el país tenga una política macroeconómica expansiva, condiciones externas favorables, y que el crecimiento no sea mayor…

Eso es lo que me induce a pensar que ya estamos hablando de temas más grandes como el mundo del crimen, el sicariato y todo lo relacionado. Por este motivo, creo que el destino del Perú va a ser mediocre en términos macroeconómicos si no logramos combatir esta plaga que es el crimen, la violencia y el sicariato.

- ¿A través de qué vías viene afectando la actividad criminal a la economía peruana?

El canal de transmisión es la inversión privada. La inversión privada depende de las tasas de interés en soles y en dólares, que están aceptablemente bajas, y depende de la rentabilidad esperada de un proyecto de inversión. Cuando uno quiere calcular la rentabilidad esperada, tiene que proyectarse hacia el futuro, traer las cifras hacia adelante y pensar si su proyecto de inversión, comparado con el gasto que está haciendo, es atractivo. El valor actual neto de un proyecto de inversión debe ser positivo para atraernos a invertir. Y ese valor depende del futuro. Entonces, el empresario dice, “¿cuántos ingresos me va a dar esta inversión?” “¿De cuánto de esta inversión voy a poder apropiarme?” “¿Cuánto de estos ingresos futuros son seguros?

Yo creo que, debido a esta situación [la actividad criminal], la inversión privada va a ser duramente golpeada, especialmente la mediana y la pequeña.

- ¿El impacto se evidenciaría, tal vez, desde el 2026? Porque en este momento, la inversión privada crece.

[Crece este año] sobre una base bien bajita del 2024. Pero esto es más estructural. Recién estamos viendo los primeros indicios. Considerando este diagnóstico, yo diría que la principal política para crecer es combatir el crimen.

- Entendería que combatir el crimen debería ser, también, prioridad para el MEF, pues desde ahí pueden destinarse los recursos que se necesiten. ¿Ve que haya noción sobre este problema en el Ministerio?

Yo veo al Estado gastando en Petro-Perú. Veo al Estado no quejarse ante políticas de gasto público que provienen del Congreso. No estamos poniéndole a esta lucha contra el crimen los suficientes recursos como para hacerla visible. Nadie lo nota.

- Considerando el contexto actual y mirando hacia el 2026, ¿ve fundamentos que sustenten un buen crecimiento, o la actividad criminal podría incidir más en los resultados futuros?

Actualmente no hay nada que criticar al Banco Central. Hay bastante que criticar al MEF porque no cumple con las reglas fiscales, se desdice; porque ha dejado pasar leyes de mucho gasto público, con exoneraciones tributarias […]. Lo que puede mejorar hacia adelante no es la política monetaria, sino la política fiscal.

Pero ahí llegamos al mundo de las elecciones, donde hay dos instituciones importantísimas: la institución Presidente de la República y la institución Congreso de la República. Según la Constitución, el presidente tiene un montón de poderes. Es el que elige a sus colaboradores y ministros; es el que elige a cuatro miembros del directorio del Banco Central, incluido el presidente; elige a los jefes de la SBS, Sunat, y las reguladoras. Entonces, a quién elijamos es importantísimo. Y el Congreso, por su parte, da leyes. Y las leyes que ha dado este Congreso creo que son las peores de la historia. No he visto tantas leyes malas seguidas, incluyendo la creación de universidades. Para la elección, tenemos que ser muy cuidadosos. Hay que revisar los planes de gobierno, pero no es suficiente. Mejor cuando tengamos que preguntar a los candidatos, preguntemos a quién mandarán al BCR, a quién mandarán al MEF, al Ministerio de Educación, entre otros sectores. Hay que decirles [a los candidatos] “quiero ver a tu equipo, quiero ver tu Gabinete”. Y para elegir a los congresistas hay que ser mucho más cuidadoso que en las elecciones anteriores. Hay que ‘googlear’, por lo menos, a los candidatos, o mejor preguntarle al ChatGPT para que nos dé antecedentes de candidatos y votar con mucho cuidado. Con un buen presidente y un buen Congreso, el Perú [avanza] mejor que con cualquier otra reforma.

- ¿Incluso con instituciones que siguen siendo débiles?

Incluso, porque un buen presidente y un buen congreso pueden fortalecer esas instituciones. Sin ellos, no hay nada que hacer. Y hemos elegido muy mal el 2021, al presidente y al Congreso.

- El próximo año tendremos Senado. ¿Cree que pueda sopesar lo que haga el Congreso?

Creo que está bien el Senado. El Senado conceptualmente es un conjunto de personas más sabias, más maduras. Entonces, posiblemente leyes como la de creación de universidades no pasarían de ese Senado. Y las leyes de exoneraciones y beneficios tributarios se discutirían también con mucho más rigor. Creo que [el retorno del Senado] es la única buena cosa que nos ha pasado últimamente en el Perú; está bien que haya uno.

- Si usted pudiera pedirle un deseo al próximo gobierno sobre qué debe cambiar en el país para mejorar a nivel económico, ¿qué desearía?

Que se vele por la seguridad. Creo que esa es la prioridad. Hay que ponerle recursos a eso, hay que reorganizar el aparato policial y judicial para combatir el crimen y las economías ilegales. En segundo lugar, buscaría un ministro que retome el poder que tradicionalmente tenía un ministro de Economía. Es un trabajo muy trasversal. Por lo tanto, el ministro de Economía es uno muy poderoso, y su poder es necesario para que las cosas se hagan bien.

- Y ese poder se ha debilitado.

Totalmente. Yo creo que esta gestión [en el MEF] es la peor que he visto desde 1989. De otro lado, para que se dé el crecimiento económico, necesitamos a un buen presidente y a un buen Congreso. Creo que el 50% del trabajo está hecho si se elige bien.

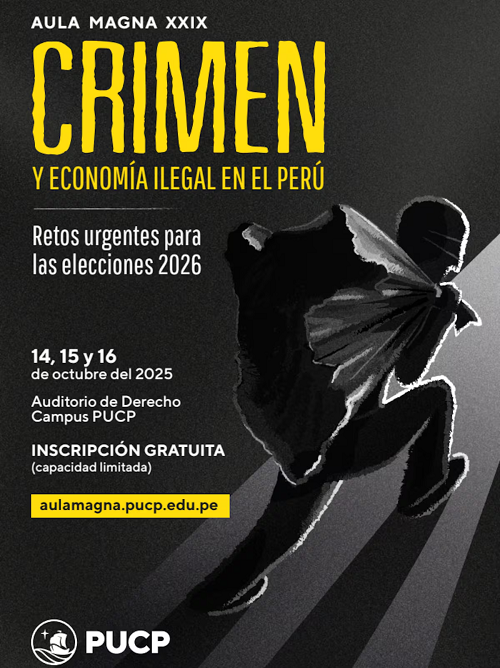

El extitular del MEF y vicerrector académico de la PUCP remarcó que del 14 al 16 de octubre, la PUCP organizará un evento en el aula magna para analizar el impacto social y político de las economías ilegales de cara a las elecciones del 2026.

- Este Congreso ya está próximo a despedirse. De las leyes que se han aprobado, ¿podría mencionar las que ha considerado más nocivas a nivel económico? ¿Las que el MEF, de alguna manera, dejó pasar pese a las críticas?

Varias leyes de gasto público y de aumento de salarios, que han sido iniciativas congresales, cosa que el artículo 79 de la Constitución prohíbe. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. El gobierno no se ha quejado; y cuando se ha quejado, el Congreso lo ha aprobado por insistencia. En ese caso, la tarea del gobierno era irse al Tribunal Constitucional. No lo ha hecho.

Asimismo, más perniciosas aún han sido las distintas leyes de beneficios tributarios. Los beneficios tributarios se justifican cuando existe un sector con enorme potencial que necesita un empujón para sobresalir. Eso pasó con la agroexportación: en el 2000 exportábamos US$200 millones, y este año vamos a exportar como US$15.000 millones. Al parecer vamos a superar a Chile, que era el rival más cercano. Allí, por ejemplo, se operó muy bien, y no solamente a través de beneficios tributarios, bajando el impuesto a la renta del sector de 30% a 15%, sino también con leyes laborales ad hoc para el rubro, con enormes proyectos de irrigación, implementación del Senasa, los tratados de libre comercio […]. La exoneración era una parte más de un paquete, y tiene que ser transitoria. Ahora este sector no puede decir que está mal, es uno de los más rentables que hay en la economía peruana.

- ¿Considera que era innecesario que se le extiendan los beneficios tributarios al sector agroexportador?

Sí. Es como poner plata de Juntos en Casuarinas. Es un regalo innecesario. El sector está boyante, satisfecho, y ya gozó de 25 años con exoneraciones. Ese es uno de los enormes errores de este Congreso, apoyado por el Ejecutivo.

- ¿Qué le responde usted a quienes dicen que sí son necesarias esas exoneraciones para el sector agroexportador, y que sería erróneo quitárselas?

Que ya estaban pagando un poco más de Impuesto a la Renta. Durante el gobierno del presidente Sagasti se cambió la norma para que gradualmente el Impuesto a la Renta se normalice, volviendo a su nivel habitual. Con esa medida [en vigencia], el 2022, 2023 y 2024 el sector ha volado. Así que esa historia de que si me quitan las exoneraciones [me va mal], no es cierta. Las exoneraciones funcionan, insisto, pero dentro de un paquete. La agroexportación es un lindísimo ejemplo.

- ¿Hay mucho abuso en el Perú de las exoneraciones tributarias?

Actualmente, el valor de las exoneraciones tributarias está en S/26.350 millones. Es decir, son un montón de exoneraciones. ¿Y cuáles son los motores que estamos viendo después de tantas? Además de la agroexportación, no se ve. En las otras exoneraciones no ha hecho lo que se hizo con la agroexportación: ponerlas dentro de un paquete de estímulos. Es como en Chancay: puedes bajarles el Impuesto a la Renta, pero si solo haces eso, si no hay carretera, no hay camino o comunicación, eso va a fracasar. Lo único que va a pasar es que van a pagar menos impuestos.

- ¿Cómo evalúa la decisión del Tribunal Constitucional (TC) respecto a la iniciativa de gasto del Congreso?

Con mucha preocupación, porque en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional han cometido un error que no podría cometer ni un estudiante de macroeconomía I: han considerado que el gasto público solamente es el gasto público presupuestal. En el Perú, no es así. El presupuesto es una parte del gasto público. El resto está en las empresas públicas, en Essalud […]. El Tribunal Constitucional ha debilitado esta herramienta poderosísima que tenía el Ministerio de Economía y Finanzas. Durante el gobierno del presidente Sagasti acudimos al TC por leyes del Congreso, [el TC] nos dio la razón y el Congreso tuvo que recular en las leyes que atentaban contra el gasto público. Ese control ya no está, y eso, sumado a las exoneraciones tributarias, te perfora la tributación. Mucho de ese gasto público es, además, permanente. Entonces, el futuro de las finanzas públicas no se ve bien. Este año estamos en un periodo excepcional; por los precios internacionales, la tributación está creciendo a 15% al año. En los próximos años, cuando los precios ya no sigan subiendo al ritmo que han subido hasta ahora, eso va a cambiar, va a ser más difícil tener buenas cifras fiscales.

- ¿Será necesario subir impuestos en el corto plazo para compensar la presión en el gasto público?

Durante los períodos de ‘boom’ [de precios de los metales], la tributación crece y, como hay más recursos, el gasto crece. Si ese gasto que crece es de carácter no permanente, no hay problema, porque cuando la tributación cae, el gasto público también se cae. El ejemplo boliviano es lindo, porque durante el 2003-2013 la tributación subió como espuma. […] Luego se cayó la recaudación, se quedaron con el gasto arriba y ahora el país tiene un déficit de 7% a 8%. Algo así, pero en menor grado, va a pasar [aquí], porque hay gastos permanentes que están creciendo. Cuando estos impuestos vuelvan a la normalidad [tras el ‘boom’], esos gastos se van a quedar arriba y va a ser más difícil hacer un ajuste. Ahí habrá que ver cómo se hace, si con gasto público o con tributación.

- Pero de que tiene que haber un ajuste, tiene que haber.

Sí. Si queremos ser responsables fiscalmente, tiene que haber un ajuste.

- ¿Ve posibilidades de que se pueda retroceder más adelante en alguna de las leyes aprobadas por este Congreso? ¿O el costo político sería muy alto?

Si se eliminan el 80% de las leyes que ha dado [este Congreso] en temas de economía, el Perú estaría mucho mejor, pero ya no se puede. Son gastos permanentes y recurrentes. Ese tipo de gastos son los que no deben subir cuando tenemos un ‘boom’ de materias primas, porque el ‘boom’ es, por definición, transitorio, y los gastos permanentes se quedan allí.

- Por tercer año consecutivo se alerta de que habría un incumplimiento de la regla fiscal. ¿Lo ve así?

No cumplir con la regla fiscal en períodos en que los términos de intercambio crecen como espuma es difícil de concebir. Han sido muy dejados [en el MEF], no le han dado la importancia debida al cumplimiento de la regla. Este año posiblemente se cumpla, porque la tributación crece a 15%. En períodos pasados, con buenos términos de intercambio y el superciclo de materias primas, en promedio tuvimos un superávit fiscal. Es decir, deberíamos estar con un superávit actualmente.

Hay que tener en cuenta que la regla fiscal tiene dos componentes, la parte del déficit y la parte del gasto público. En la parte del gasto público, según la regla fiscal, debe crecer como en 2% en términos reales, y [este año] va a crecer como a 5% o 6%, o sea, esa parte de la regla no la van a cumplir, porque el gasto público está subiendo a un ritmo de más o menos 8% al año, que es un ritmo alto para nuestros estándares.

- Para muchas personas, hablar de temas fiscales o de la importancia de cumplir con la regla suena a algo lejano y distante. ¿Por qué debería preocuparnos la situación actual?

Uno de los beneficios de ser responsable fiscalmente es la tasa de interés a la que podemos endeudarnos. El Perú actualmente es uno de los países con la deuda pública más baja en el mundo. Para nosotros es una deuda que está creciendo, pero si nos comparamos internacionalmente, [la perspectiva] es “qué maravilla el Perú”. Todo es relativo, pero debemos persistir en esto que ha tenido resultados.

El gobierno financia su déficit emitiendo bonos a una tasa de interés determinada. Los países como el Perú que tienen una deuda pública baja emiten a tasas de interés 4% a 5%, que son tasas de interés bajísimas en soles. Ese es uno de los grandes beneficios para el Perú, porque pagas pocos intereses y tienes más espacio para gastar en otros rubros del gasto público, como la seguridad. Ese es un beneficio palpable [de la responsabilidad fiscal].

- La falta de eficiencia del gasto público es un problema con el que el Perú viene lidiando hace muchos años. Si usted pudiera mencionar algunos aspectos que podrían solucionar esta situación de manera progresiva, ¿cuáles serían?

En el corto plazo yo redireccionaría un montón de recursos hacia el control de la violencia. Sería un sector mimado en el presupuesto. Tengo entendido que en el presupuesto actual [el crecimiento se mantuvo] como siempre, cuando estamos ante un problema muy distinto. Esa sería una forma práctica de contener el problema más importante que tiene ahora el Perú. Ya no es el empleo, ya no es la inflación, ya no es la corrupción, es la inseguridad. Sin recursos no hay nada que hacer.

- En esa recomposición, si, por ejemplo, estuviéramos diseñando el presupuesto público y le queremos dar mucho más al componente de seguridad, tendríamos que quitarle recursos a otros sectores.

Tendrías que hacer eso, pero depende cuál es tu prioridad. Si tienes una prioridad, haces lo que sea necesario para combatir la criminalidad. Incluso hasta se justificaría tener un déficit fiscal un poquito más alto si es para combatir eso. Macroeconómicamente te sale a cuenta. No se está valorando la real dimensión, ya no solamente del miedo o de la inseguridad, sino del impacto macroeconómico que esto tiene en el país. Valdría la pena hacer un trabajito serio para medir cuánto realmente está impactando la violencia en la economía.

- ¿Y qué pasa también cuando se destinan los recursos y no se utilizan efectivamente? Es válida la queja respecto a la poca eficiencia de gasto de diversos sectores, o hasta gobiernos subnacionales que luego no ejecutan sus presupuestos.

Otra vez volvemos al mundo del presidente y del Congreso. Si se elige un presidente ya no espectacular, que sea solo regular, sería un gran logro para nosotros.

- En un panorama como el actual, donde efectivamente vemos una crisis de seguridad latente y una necesidad de asumir mayores gastos, ¿es posible hablar de incrementar la presión tributaria?

Sería un comportamiento medio esquizofrénico, porque por un lado tienes beneficios tributarios, que te hacen caer en la recaudación; y por otro lado, quieres recaudar más […]. Querer recaudar más en este país es complicado. Hace 40 años decimos que “vamos a ampliar la base tributaria”. La Sunat y el MEF han intentado, no es que no lo han hecho, pero tenemos un país con mucha informalidad, donde es difícil cobrar. Por eso casi todos los impuestos que cobras son del sector formal. No hay que tener muchas expectativas de que venga una reforma tributaria. Más bien, hay que hacer que ya no haya más beneficios tributarios o eliminar los que no sirven.

SISTEMA DE PENSIONES

- Cuando hace un año se aprobó la reforma previsional, usted tenía críticas por el gasto fiscal en el que se iba a incurrir con algunas de las propuestas. Ahora lo que hemos visto es un Congreso que reculó sobre una parte de lo aprobado hace más de un año, dando luz verde un octavo retiro de fondos de AFP, permitiendo el regreso en 95,5%, entre otros temas. ¿Cómo ve esta situación?

Caótica y esquizofrénica, porque este mismo Congreso aprobó esa ley y este mismo Congreso la ha destrozado. […] La ley que propusieron el año pasado tenía como elemento sustantivo la pensión mínima, que yo hubiese imaginado que la darían las AFP, pero lo daba el gobierno. Era un sistema de pensiones que descansaba enormemente en el gobierno.

- ¿Y eso de por sí ya era un error?

Yo soy bien conservador con el gasto público. Uno tiene prioridades. Las pensiones… no sé si están en primer lugar. Por algún motivo que hay que estudiar, la gente no quiere ahorrar en las AFP. Está clarísimo. En realidad, ya no tenemos un sistema de pensiones, porque la AFP es un sistema de ahorro forzoso. Hacia adelante hay que discutir qué hacemos con este tema tan importante. Lo que ha pasado desapercibido es el efecto de estos retiros en mercado de capitales, donde se negocian bonos y acciones. Cuando el gobierno quiere emitir bonos, por ejemplo, va allí, y las AFP compran [los bonos]. Eso se ha debilitado enormemente. En el 2019 esos fondos alcanzaban S/180.000 millones. Eso es 22% del PBI. Ahora, con el último retiro que hubo, esos fondos se han reducido a S/87.400 millones, 8% del PBI. Si no hubiera habido ningún retiro, tendríamos S/275.000 millones en estos fondos de las AFP, 25% del PBI. Entonces, ahora el MEF va a tener problemas. Cuando quiera colocar sus bonos soberanos, no hay mercado. El mercado se ha achicado.

Antes era muy fácil financiar deuda. El mercado de capitales permite juntar a los inversionistas con los ahorradores, y una de sus características es que los papeles son a largo plazo, de tal manera que las AFP, por ejemplo, pueden comprar esos papeles a largo plazo. Pero si te paran sacando la plata a cada rato, ya no puedes comprar esos papeles a largo plazo. Las AFP seguramente están invirtiendo en papeles de corto plazo menos rentables; es decir, los que se han quedado en la AFP deben ver que la rentabilidad de sus activos es menor por este hecho.

- ¿Tiene solución el sistema de pensiones peruano? ¿Debería darse un cambio mucho más drástico?

No tengo una propuesta. Alguna vez dije que los que estudian el sistema de pensiones son unos caballeros, en el sentido de [Jorge Luis] Borges. Borges seguía un partido político que no tenía ninguna oportunidad. Y cuando le preguntaban decía: “Yo soy un caballero, porque sigo las causas perdidas”. Ningún sistema de pensiones en el mundo funciona bien. Todos tienen problemas.

¿Nos va a tomar mucho más tiempo volver a los niveles de pobreza previos a la pandemia, considerando que el crecimiento está por debajo del potencial?

Hay un autor que dice que el crecimiento económico es necesario y suficiente para bajar la pobreza. Yo estoy con ese autor. Cuando la economía crece, pasan varias cosas. Por un lado sube el empleo. La gente tiene más trabajo, tiene más ingresos, gasta más y hay menos pobreza. Los salarios reales, por ende, tienden a subir. Más ingresos, más consumo, más gastos y menos pobreza. Incluso pasa que durante los períodos de crecimiento económico, los precios agrícolas de la zona sur y del campo incrementan.

SITUACIÓN DE PETROPERÚ

- ¿Cómo ve la situación actual de Petro-Perú, considerando que ha perdido más del 50% de su capital social? ¿Puede el Gobierno dejar de darle facilidades económicas a la empresa estatal, o el MEF está entre la espada y la pared?

La refinería ha costado como US$6.000 o US$6.500 millones, y entre regalos y préstamos, el gobierno debe haber dado desde el 2023 más o menos US$5.000 millones. Petro-Perú nos cuesta más o menos US$11.500 millones. Y siempre era discusión de qué hacemos con Petro-Perú. Creo que el directorio anterior tenía cierta idea de qué hacer con Petro-Perú. Austeridad, un gobierno corporativo donde estén representada gente del sector privado… Nada de eso se ha hecho, se ha mantenido un gobierno como los anteriores. Es un gobierno super-endeudado al que nadie quiere prestarle plata. Además, sus papeles son bonos basura. Es una empresa que necesita capital de trabajo y nadie quiere prestarle. Entonces, recurre al MEF; y recurre al MEF una y otra vez, y en eso estamos. Entonces, si no hay cambios significativos en la conducción de Petro-Perú, el gobierno va a seguir dando plata. Privatizarlo sería una opción, pero su valor de mercado es negativo. Es una operación financiera compleja, pero lo que no se debe hacer es lo que se está haciendo ahora.

- ¿No se debería seguir financiando ni con los mecanismos aplicados ahora?

No se debería. Esos caballeros que estuvieron antes [en el Directorio, en el 2024] tenían una idea interesante de cómo mejorar el Petro-Perú.

- Si se deja de financiar, ¿no entraría en una situación de crisis que podría poner en riesgo el abastecimiento de combustibles?

No, eso es un mito. Si Petro-Perú quiebra, al segundo las otras empresas empiezan a importar combustibles. Importar combustibles es lo más sencillo del mundo. Importando cubres la demanda. Quizá hay unos pocos lugares muy alejados donde habría que hacer algo específico para que llegue el combustible, pero en general, Petro-Perú puede ser sustituido fácilmente por las empresas privadas.

POLÍTICA MONETARIA

- ¿Hay espacio para que la tasa de interés baje más en el Perú?

Creo que hay espacio [para bajar la tasa], porque la inflación está en 1,1%. A veces el banco se preocupa de que bajando la tasa de interés el tipo de cambio podría elevarse, pero el tipo de cambio está en los suelos. Entonces, yo creo que hay un pequeño espacio para bajar un tanto la tasa de interés para impulsar el consumo, el crédito y para que el dólar se recupere aunque sea un poquito.

- ¿Cree que la tasa de interés del Perú podría estar por debajo de la de la FED, considerando el actual nivel de inflación?

En rigor, la tasa de interés reacciona a la brecha de inflación y a la brecha del PBI, en eso que llaman ‘Regla de Taylor’. La tasa de interés se mueve mirando esos elementos. Si la inflación está muy por debajo de la inflación meta, puedo bajar la tasa de interés. Si la producción está por debajo del producto potencial, puedo bajar la tasa de interés. Cuando la inflación está por encima de lo que se quiere, sube la tasa de interés. Cuando el producto está por encima de lo que se quiere, se sube la tasa. Entonces, la FED tiene una influencia indirecta en la tasa de interés del largo plazo de las economías, pero en el corto plazo el BCR es independiente, solo tiene que ver el diferencial de tasas. Si la tasa de interés en EE.UU. está por encima de la tasa de interés peruana, los capitales de corto plazo se van para allá; y si la tasa de interés en EE.UU. está por debajo de la tasa de interés del Perú, la plata viene para acá. Entonces, para eso puede ser útil ver la tasa de interés internacional.

- ¿Cómo evalúa hasta ahora el manejo del BCR sobre la política monetaria?

Muy bien. Y tiene que ver con la persona de Julio Velarde y con la institución. En el Banco Central están las mentes de los economistas más lúcidos que hay en el país. El Banco Central tiene dos funciones. Una función es mantener la inflación bajita, y lo está consiguiendo. La otra función menos visible, pero muy útil, es evitar saltos bruscos en el tipo de cambio. La parte de la inflación se consigue con la tasa de interés de referencia. La parte de la volatilidad del tipo de cambio lo consigues comprando y vendiendo dólares. Y si quieres comprar y vender dólares, tienes que tener un montón de dólares. Y el BCR tiene como US$89.000 millones. De esos US$89.000 millones, como US$56.300 millones son lo que realmente tiene el Banco Central (el restante está compuesto entre encajes de bancos y depósitos del Gobierno). Eso se llama posición de cambio. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Y cuando uno mira eso, esa variable está tranquila.