Pablo Bustamante Pardo

Expresidente de IPAE

Director de Lampadia

Sólo una sociedad que permita a científicos, técnicos y empresarios experimentar autónomamente puede sostener el progreso; una “cultura del crecimiento” o clima moral donde la prosperidad es legítima y el éxito ajeno no despierta resentimiento, sino inspiración.

Desde Chile, Eleonora Urrutia nos regala un magnífico análisis sobre el gran mensaje del Premio Nobel de Economía.

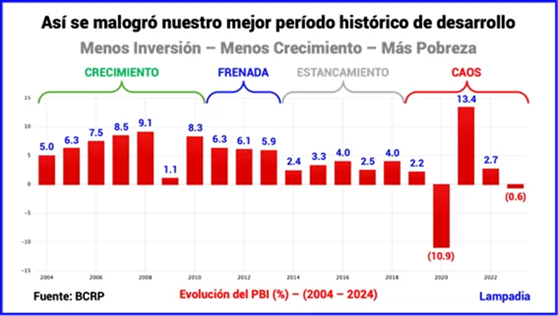

Un análisis que le cae a pelo al Perú, donde hemos dejado que una suerte de social confusionismo aplane el pensamiento de punta y nos aleje de la ‘cultura del crecimiento’. Veamos:

“Los gremios medievales, los sindicatos rígidos y los lobbies políticos del presente son manifestaciones del mismo fenómeno: el miedo al cambio convertido en poder regulatorio”.

“Por eso la innovación requiere una revolución política y moral que asegure libertad para trabajar y emprender, y libertad para enseñar y aprender”.

“La innovación es la madre de la prosperidad, y la hija de la libertad”.

“La expansión de “delitos económicos”, la responsabilidad penal de ejecutivos y las normas cada vez más ambiguas, especialmente las reglamentaciones tributarias, para castigar la actividad privada han creado un clima donde emprender se asocia al riesgo jurídico tanto como al económico. Se ha instalado una moral que juzga la ganancia como culpa, y el éxito como abuso”.

Importante lectura:

Chile y el Nobel de Economía 2025

Sin libertad ni empresarios, no hay progreso

El mensaje de este Nobel es inequívoco: el crecimiento moderno -esa prosperidad acumulativa que sostiene a la civilización contemporánea y que ha sacado a miles de millones de la pobreza- no es natural ni eterno. Depende de una arquitectura moral e institucional que garantice libertad científica, para pensar sin censura.

El Líbero – Chile

Eleonora Urrutia

Abogado, máster en Economía y Ciencias Políticas. PhD en Administración de Negocios.

17 octubre, 2025

Glosado por Lampadia

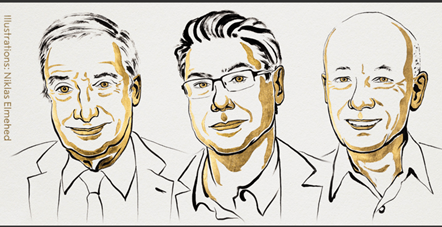

El Premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado a tres pensadores que buscan responder una pregunta esencial: ¿por qué en los últimos dos siglos la humanidad ha experimentado un crecimiento económico continuo, algo que nunca antes había sucedido?

Los galardonados -Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt- coinciden en que el motor de esa prosperidad ininterrumpida ha sido la innovación tecnológica. Pero mientras Mokyr analiza sus raíces históricas y culturales, Aghion y Howitt la modelan desde la teoría. Entre ambas visiones emerge un mensaje claro, y una advertencia para Chile [y para Perú].

La era de la prosperidad ininterrumpida

El Crecimiento Moderno, explica Mokyr, no consiste en picos aislados de bonanza, sino en una trayectoria acumulativa e ininterrumpida de progreso material.

El evento más importante en la historia secular es cómo el mundo pasó de vivir con tan solo $3 al día por cabeza en 1800 a $30 en la actualidad, con naciones líderes como Gran Bretaña llegando a $110 por persona, logrando algo sin precedentes: crecer sostenidamente año tras año, impulsado por la aplicación práctica del conocimiento científico a la producción.

Lo que preparó el escenario para este enriquecimiento sin igual después de 1800 fueron las ideas tecnológicas y su soporte social, lo que Mokyr llama la Ilustración Industrial -Goldstone la llama la Cultura de la Ingeniería, y Mc Closkey la Revalorización Burguesa. Una ideología que aprobara la innovación burguesa fue crucial, y eso fue un hecho inédito. «Sería simplemente un error», escribe Mokyr, “y representaría un regreso al dogma materialista de 1890-1980 creer que las ideologías fueron simplemente un reflejo de los intereses económicos y que la persuasión en sí misma no importó en absoluto».

Este proceso descansa sobre una alianza virtuosa entre ciencia y tecnología, lo que Mokyr llama conocimiento proposicional (“por qué”) y conocimiento prescriptivo (“cómo”), sinergia que sólo fue posible bajo tres condiciones históricas:

una revolución científica e ilustrada, que generó una comunidad con método, lenguaje y validación racional del conocimiento;

capital humano técnico y empresarial, capaz de traducir la ciencia en innovación productiva: ingenieros, artesanos, comerciantes y empresarios e instituciones abiertas,

que garantizaron libertad para experimentar y competir sin el corsé de gremios, lobbies ni sindicatos que bloquearan la novedad.

Mokyr advierte que el progreso tecnológico siempre genera ganadores y perdedores, y que estos últimos —cuando logran organizarse políticamente— tienden a frenar la difusión del conocimiento.

Los gremios medievales, los sindicatos rígidos y los lobbies políticos del presente son manifestaciones del mismo fenómeno: el miedo al cambio convertido en poder regulatorio.

Por eso, sostiene Mokyr, la innovación requiere una revolución política y moral que asegure libertad para trabajar y emprender, y libertad para enseñar y aprender.

Sólo una sociedad que permita a científicos, técnicos y empresarios experimentar autónomamente puede sostener el progreso; una “cultura del crecimiento” o clima moral donde la prosperidad es legítima y el éxito ajeno no despierta resentimiento, sino inspiración. En palabras de Matt Ridley, “la innovación es la madre de la prosperidad, y la hija de la libertad».

Aghion y Howitt: el caos creativo del crecimiento

El progreso tecnológico no se limita a añadir nuevas riquezas sobre una base estable: crea nuevas tecnologías y productos, pero destruye otros existentes. Cada año, aproximadamente el 10% de las empresas de Estados Unidos desaparecen, reemplazadas por nuevas firmas que introducen innovaciones. Este dinamismo implica destrucción de empleos viejos y creación de nuevos, pero el resultado neto puede ser positivo. ¿Cómo se traduce este torbellino de cambios en un crecimiento global sostenido? Aghion y Howitt explican que la innovación no ocurre en toda la economía simultáneamente, sino en oleadas sectoriales. En algunos sectores, las nuevas empresas sustituyen a las antiguas generando más valor para el consumidor, de modo que, aunque los movimientos brutos sean violentos, el resultado neto —la suma de destrucciones y creaciones— es positivo y acumulativo.

Al igual que Mokyr, Aghion y Howitt subrayan que la innovación genera ganadores y perdedores. Cuando los perdedores se coaligan para frenar el cambio tecnológico, pueden destruir el entorno institucional que lo posibilita. Los sectores regulatoriamente petrificados, donde no hay competencia ni entrada de nuevas empresas, tienden a ser los menos innovadores. Por ello, los autores insisten en la necesidad de preservar la competencia, la libertad económica y los incentivos a innovar, para evitar que la destrucción creadora derive en estancamiento.

Y aquí es donde Aghion introduce su punto más discutible: la creación de una red de seguridad estatal que proteja a quienes pierden en el proceso de innovación, evitando que se conviertan en enemigos del progreso. La intención es humana y razonable, pero abre una puerta peligrosa: otorgar al Estado un papel central en la gestión del cambio tecnológico. El progreso no se administra desde un escritorio. No se puede planificar el genio ni regular el descubrimiento; cada vez que se intentó, el resultado fue sofocar la innovación.

El error de Aghion y Howitt no es sólo político sino conceptual. Su formalización matemática convierte un proceso dinámico y espontáneo en una contabilidad de ganadores y perdedores.

Y una vez que el modelo asume que esos perdedores son “identificables”, la política pública se siente llamada a encontrarlos, clasificarlos y sostenerlos socialmente, inaugurando una burocracia interminable.

Pero el cambio no tiene víctimas fijas: todos somos, a la vez, beneficiarios y desplazados del progreso.

Pretender que el Estado compense cada mutación tecnológica es un despropósito planificador: cada innovación justificaría un nuevo ministerio.

A ello se suma otro riesgo más sutil pero aún más grave: el intento de modelar la innovación “óptima”, aquella que -según la ecuación- “permite menos desplazados”.

Esa idea, tan elegante como peligrosa, supone que puede dirigirse la creatividad humana sin anularla, que se puede calcular el nivel de disrupción social tolerable y ajustar la innovación a ese umbral.

Es la vieja tentación del ingeniero social, ahora envuelta en sofisticación matemática: diseñar el progreso ideal, el que no moleste demasiado.

Pero la innovación verdadera es, por definición, imprevisible y disruptiva; intentar dosificarla es negar su naturaleza misma.

Lo relevante no es congelar el cambio, sino formar personas libres y flexibles, capaces de adaptarse y volver a empezar.

Puede haber ayuda transitoria, e incluso mejor aún, caridad y solidaridad privada, pero no una ingeniería estatal que pretenda gestionar tanto a los innovadores como a los afectados.

El progreso no es un accidente que deba corregirse: es la condición misma de la vida humana.

Chile y la cultura del recelo

En Chile, donde este Nobel debería leerse con atención, la cultura del crecimiento parece haberse invertido.

Durante décadas el país fue ejemplo de modernización y apertura, pero de un tiempo a esta parte el empresario es tratado con sospecha. El que antes era motor del desarrollo ha sido transformado en villano institucional.

Desde hace años advierto sobre la deriva penalizadora del emprendimiento.

La expansión de “delitos económicos”, la responsabilidad penal de ejecutivos y las normas cada vez más ambiguas, especialmente las reglamentaciones tributarias, para castigar la actividad privada han creado un clima donde emprender se asocia al riesgo jurídico tanto como al económico. Se ha instalado una moral que juzga la ganancia como culpa, y el éxito como abuso.

Pero la desconfianza hacia la creación no se limita al empresario. También se ha extendido al progreso mismo.

En nombre del “cuidado del medioambiente”, Chile vive hoy una parálisis del desarrollo, donde todo proyecto de inversión es sospechoso de dañar la naturaleza, sin distinguir entre destruirla y transformarla responsablemente.

Se ha instalado una idea errada: que cuidar la naturaleza equivale a no tocarla. Pero la naturaleza cambia, la toquemos o no. Los dinosaurios desaparecieron sin nuestra ayuda, y precisamente porque el mundo cambió nosotros pudimos aparecer. El hombre, al modificar su entorno, no lo destruye: lo perfecciona y lo adapta a su supervivencia. Negar eso es negar lo humano. La historia lo prueba: los países más pobres son los que más devastan su medioambiente. Haití, en dónde no existe la inversión ni el desarrollo incendia su suelo para poder cultivar tubérculos que le den de comer. En cambio, las sociedades libres y prósperas son las más limpias y las que mejor preservan sus recursos. Los regímenes comunistas, por el contrario, dejaron un catálogo de catástrofes ecológicas: el Mar de Aral, que pasó de ser la cuarta masa de agua interior del planeta a una cuenca seca y contaminada; Chernóbil, símbolo del despotismo tecnológico sin responsabilidad individual; o la China contemporánea, con más de mil centrales a carbón que representan el 70% de la capacidad mundial y que siguen en aumento bajo el discurso oficial del Partido Comunista. No hubo, sin embargo, un “how dare you” para Xi Jinping.

El ecologismo de Estado ha reemplazado a la planificación central de antaño con un nuevo ropaje moral. Hoy, en nombre del planeta, se reactiva la tentación de controlar la vida y la producción desde una burocracia global, mientras se ignora la evidencia empírica: la libertad económica, la innovación tecnológica y la propiedad privada han sido los instrumentos más eficaces para mejorar el ambiente y la calidad de vida humana.

No hay apocalipsis en el horizonte. Cada generación ha vivido mejor que la anterior gracias a la creatividad humana, no a su sometimiento. El hombre libre no contamina: inventa soluciones.

Si Chile continúa paralizando el progreso en nombre de una pureza abstracta, terminará -paradójicamente- más pobre y menos limpio. ¿O acaso alguien cree que Haití es más limpio que Suiza?

Esa desconfianza mata la innovación. Porque si, como decía Mokyr, el progreso surge de la libertad de experimentar, una sociedad que castiga al que arriesga está firmando su propio estancamiento. La “cultura del crecimiento” ha sido reemplazada por una cultura del recelo, donde la envidia es el nuevo contrato social y el empresario el enemigo público.

Chile ya no celebra al que crea, sino al que reparte; no admira al que se atreve, sino al que denuncia. Y un país que sospecha del empresario no tarda en sospechar de la libertad.

Conclusión: libertad o parálisis

El mensaje de este Nobel es inequívoco: el crecimiento moderno -esa prosperidad acumulativa que sostiene a la civilización contemporánea y que ha sacado a miles de millones de la pobreza- no es natural ni eterno. Depende de una arquitectura moral e institucional que garantice libertad científica, para pensar sin censura. Libertad económica, para emprender sin permiso y libre competencia, para que la innovación emerja desde abajo y no desde un buró.

Si esas libertades se erosionan, muere no solo la innovación, sino también la posibilidad de progreso individual. Chile debería tomar nota: sin empresarios no hay crecimiento; y sin libertad, no hay empresarios.

Lampadia