Vidal Pino Zambrano

Desde Cusco

Para Lampadia

En las últimas tres décadas, el Perú ha experimentado un cambio profundo y silencioso: millones de ciudadanos dejaron atrás la pobreza y se incorporaron a sectores medios de la sociedad. Nunca antes tantas familias habían accedido a bienes y servicios que en el pasado eran símbolos de prestigio: vivienda propia, educación superior, viajes, digitalización, niveles de escolarización superior.

Este proceso no fue un regalo del Estado ni de las élites políticas, sino el resultado de una combinación de estabilidad macroeconómica, crecimiento sostenido, apertura comercial y expansión del consumo. Como señala Steven Levitsky (2019), “el gran éxito del Perú contemporáneo fue la creación de una sociedad menos pobre y más integrada al mercado, aunque sin instituciones políticas capaces de sostenerla”.

Lo que ha emergido son nuevos sectores medios populares, distintos de las viejas clases medias privadas o vinculadas al Estado en el siglo XX. Estas capas se formaron en la informalidad productiva, el comercio, la educación privada masiva y la globalización del consumo.

Rasgos de las nuevas clases medias

- Autonomía y desconfianza: no se sienten representadas por élites ni partidos; desconfían profundamente del Estado.

- Orgullo aspiracional: valoran su movilidad social, pero temen perder lo conquistado.

- Consumismo y frustración: acceden a bienes de prestigio que, al volverse masivos, ya no confieren el estatus esperado.

- Educación como motor y desencanto: Los niveles de escolaridad se ampliaron, nunca hubo tantos universitarios en el país, pero la baja calidad y la débil conexión con el mercado laboral generan frustración.

En términos de Samuel Huntington (Political Order in Changing Societies, 1968), el Perú vive la clásica tensión entre una modernización social acelerada y unas instituciones políticas rezagadas: las expectativas crecen más rápido que la capacidad del Estado para procesarlas.

Las paradojas del progreso peruano

- Paradoja del bienestar: millones mejoraron sus condiciones materiales, pero descubrieron que ese bienestar es frágil e insuficiente para el reconocimiento social.

- Paradoja de lo privado y lo público: satisfacción en la vida personal (familia, trabajo, consumo) junto a un rechazo masivo a la política y a las instituciones. Como apunta Levitsky, “los peruanos confían en su familia y en sus redes, pero no en el Estado ni en el Congreso”.

- Paradoja del progreso: cada logro genera nuevas expectativas, siempre insatisfechas. Como recuerda Zygmunt Bauman (Vida de consumo, 2007), la modernidad produce sujetos atrapados en un ciclo de deseo y desilusión permanente.

El vacío político

La gran grieta del sistema peruano se manifiesta en la incapacidad de las fuerzas políticas para comprender a las clases medias emergentes.

Por un lado, la izquierda interpreta el malestar como un rechazo al modelo económico.

Sin embargo, estos sectores son, en gran medida, hijos del mercado: su ascenso se explica por la expansión del comercio, la informalidad y la apertura económica. Por eso, difícilmente se sienten atraídos por un discurso anticapitalista. Como señaló Seymour Martin Lipset en Political Man (1960), las clases medias son intrínsecamente contradictorias: pueden exigir redistribución y seguridad social, pero al mismo tiempo defienden la autonomía y el esfuerzo individual que les permitió ascender.

Por otro lado, la derecha se refugia en un economicismo tecnocrático.

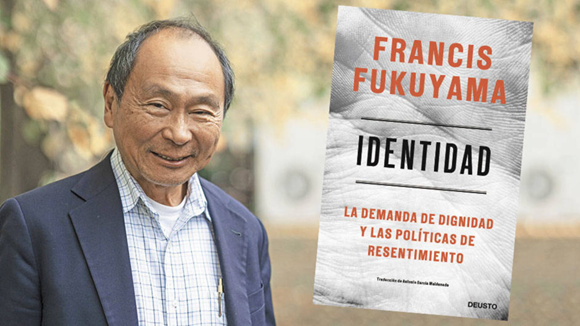

Cree que basta con mostrar cifras de crecimiento, sin comprender que estos nuevos sectores sociales buscan reconocimiento simbólico, pertenencia y respeto. Alain Touraine (Critique de la modernité, 1994) ya advertía que las sociedades modernas no se explican solo por indicadores materiales, sino también por luchas de reconocimiento. En esa misma línea, Francis Fukuyama (The End of History and the Last Man, 1992) recordaba que el motor oculto de la historia no es la lucha de clases ni la búsqueda de riqueza únicamente, sino la demanda de reconocimiento de la dignidad.

En este vacío interpretativo se explica, en buena parte, por la inestabilidad política del país: una sociedad que cambió rápidamente, pero una clase dirigente que sigue atrapada en esquemas del pasado.

El gran desafío

El Perú enfrenta hoy una nueva cuestión social que desborda la vieja división entre “ricos, clase media y pobres”.

En las últimas décadas, una parte importante de los sectores pobres logró ascender hacia posiciones de sector medio, mientras que otra franja de la antigua clase media ha visto deterioradas sus condiciones de vida, consumo y seguridad.

El resultado es paradójico: hoy, la gran mayoría del país está compuesta por una mezcla de “pobres que dejaron de serlo” y “sectores medios en descenso”, unidos por una misma sensación de vulnerabilidad.

Son sectores sociales que viven en tensión permanente: orgullo por lo conquistado, pero miedo constante a perderlo; satisfacción en lo privado, pero frustración frente a lo público; progreso material acompañado de un vacío simbólico y político. También sienten miedo por el sicariato, la extorción y el crimen organizado.

Ignorar esta recomposición social es condenar al país a la inestabilidad crónica: presidentes efímeros, congresos desprestigiados, protestas recurrentes. El verdadero reto es construir un sistema político capaz de reconocer estas trayectorias vitales y canalizar institucionalmente las aspiraciones de quienes han hecho del esfuerzo personal y familiar el motor de su movilidad.

Como advertía Huntington, el problema no reside en la modernización de la sociedad —que en el Perú se expresa en el surgimiento de estos nuevos sectores medios—, sino en la modernización de la política, aún rezagada y atrapada en lógicas del pasado.

Fortalecer a esta capa social, que hoy constituye la mayoría del país, es además una excelente estrategia en la lucha contra la extrema pobreza. No se trata solo de programas focalizados para los más vulnerables, sino de consolidar un amplio estrato social que pueda sostener el crecimiento económico, generar estabilidad política y, al mismo tiempo, evitar que millones de personas vuelvan a caer en la pobreza. En este sentido, atender a la nueva mayoría es apostar por la inclusión, la gobernabilidad y el futuro del país. Lampadia