Las clases dirigentes no pueden desentenderse

Sino veamos: Brexit – Trump – Humala

Pablo Bustamante Pardo

Expresidente de IPAE

Director de Lampadia

Hoy compartimos el análisis del Financial Times sobre la nueva discusión del Brexit en el Reino Unido. Es un artículo largo, pero se pueden seguir los elementos destacados en amarillo.

La lección es otra vez que las clases dirigentes no pueden dejar de participar y conducir la formación de decisiones nacionales, especialmente en épocas de incertidumbre ni en momentos en que aparecen apuestas que desorganizan el camino de la prosperidad.

Así pasó claramente con el Brexit, una manipulación político-mediática que jugó con el orgullo de los británicos con argumentos, sin sustento, de mayor autonomía regulatoria.

Igual fue con Trump, que jugando con el nacionalismo tomó el control del partido republicano, liquidando todos los liderazgos alternativos. Cuando llega por segunda vez, del baluarte de la economía de mercado y del liderazgo global, no quedaba nada.

Y en el Perú, el caso más notable es cómo después de haber tenido una recuperación económica y social casi milagrosa, con un crecimiento alto e inclusivo, que bajó tremendamente la pobreza y la desigualdad, nos dejamos llevar por el nacionalismo regresivo de Humala y lo peor de las izquierdas. Lo paradójico es que este retroceso programático fue liderado por el representante más importante de nuestra clase dirigente, Mario Vargas Llosa.

Igual fue un tremendo descuido de muchos. Un descuido imperdonable, del que hasta ahora no nos hemos recuperado. Seguimos bajonados por la casta de funcionarios anti-inversión privada que se instaló con Humala.

¡Aprendamos, ¡Por Dios!!!

Gran Bretaña y Europa están superando el Brexit

Ahora, las verdaderas compensaciones

El acuerdo de «reinicio» de esta semana es un bienvenido regreso al pragmatismo. Pero ambas partes deben ir más allá para afrontar el nuevo orden mundial.

Financial Times

Anand Menon

Director del grupo de expertos UK in a Changing Europe y miembro no residente de la Brookings Institution.

23 de mayo, 2025

Traducido y glosado por Lampadia

Era como en los viejos tiempos. Las noches en vela, los regateos de última hora (por el pescado), las acusaciones de traición, de rendición, de unirse a un ejército europeo; e incluso, por si acaso, una alusión al acuerdo de Chequers de Theresa May. El Brexit , que había dominado la vida de los británicos durante tanto tiempo, había vuelto.

Lo que no fue para nada como en los viejos tiempos fue el fondo.

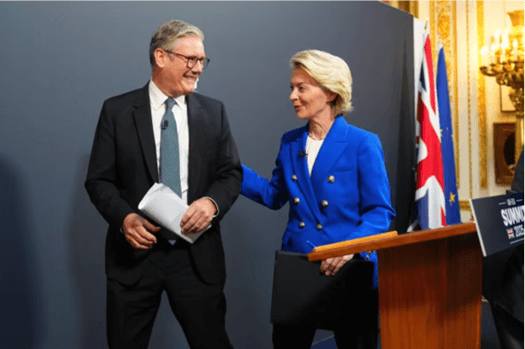

Tras sus conversaciones en Lancaster House, Londres, el primer ministro y sus homólogos de la UE enumeraron una lista de áreas en las que pretenden cooperar más estrechamente. Desde el referéndum de 2016 (y, recordando el mandato de David Cameron, quizá incluso antes), no se había producido un intento semejante de reforzar la relación entre el Reino Unido y la UE.

Ambas partes consideraron necesario dicho refuerzo, dados los importantes desafíos económicos y políticos que enfrenta Gran Bretaña en el país y la inestabilidad internacional. Esto último plantea problemas particulares para un país que decidió abandonar el bloque continental del que formaba parte. El Brexit no solo ha incrementado el coste del comercio con el socio comercial más cercano y más grande de Gran Bretaña, sino que también ha dejado al Reino Unido más expuesto a la inseguridad global, en particular al separarlo de los intentos de colaboración de la UE para impulsar el gasto europeo en defensa. La guerra en curso en Ucrania, la poca fiabilidad de la administración Trump y la lenta desaparición del libre comercio global plantean problemas particulares para la Gran Bretaña del Brexit.

Pero, como siempre en lo que respecta al Brexit, cualquier decisión de colaborar más estrechamente implica ciertas concesiones. Las medidas para mejorar el crecimiento y alinearse con la UE exigen sacrificios de soberanía. En materia de seguridad, es la UE la que debe decidir si prioriza la autosuficiencia sobre la mayor eficacia que proporcionaría la colaboración con el Reino Unido. Y hay indicios de que, por fin, estas concesiones se están abordando explícitamente.

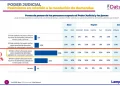

Varias cosas quedaron claras en la cumbre de Londres. En primer lugar, el desequilibrio de poder entre ambas partes. Esto debería haber sido obvio para cualquiera que prestara atención a las anteriores negociaciones del Brexit, durante las cuales el Reino Unido cedió rápidamente en los debates sobre el dinero y la secuencia de las negociaciones (la «disputa del verano» predicha por el entonces secretario del Brexit, David Davis, nunca se materializó).

Al menos entonces, la UE tenía interés en evitar un resultado sin acuerdo. La ausencia de una opción predeterminada de statu quo proporcionó a ambas partes un incentivo para negociar. Ahora, sin embargo, la UE está relativamente satisfecha con el statu quo económico legado por el Acuerdo de Comercio y Cooperación de Boris Johnson de diciembre de 2020. Por lo tanto, en el período previo a esta cumbre, consideró la opción predeterminada —sin acuerdo— como perfectamente viable. Y así, los negociadores de la UE pudieron mantener a Londres como rehén por su deseo de un acuerdo sobre agricultura, insistiendo en una extensión de 12 años de las cuotas de pesca actuales a cambio. Ninguna de las peticiones clave del Reino Unido —el acceso a los programas de compras de defensa de la UE o un acuerdo sobre comercio agrícola— se firmó formalmente.

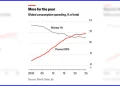

Nunca fue fácil argumentar que el Brexit haría a Gran Bretaña más próspera, pero ahora hay datos que muestran que no ha sido así.

Dicho esto, ambas partes también se mostraron recelosas ante la imagen que se proyectaba de no llegar a un acuerdo. La geopolítica, por fin, fue un tema clave en las conversaciones bilaterales (muchos comentaristas consideraron que debería haber influido más en las negociaciones originales). No llegar a un acuerdo de seguridad debido a una disputa sobre la pesca no habría sido una buena imagen.

Y en ningún otro ámbito fue más evidente esta nueva determinación por lograr resultados prácticos que en el lado británico. Tras años de posturas, de afirmaciones ridículas de que «no hay acuerdo que un mal acuerdo», el pragmatismo absoluto del gobierno británico resultó ser una auténtica sorpresa. Plenamente consciente de los incentivos políticos para establecer límites claros (líneas rojas) a sus ambiciones, era, sin embargo, plenamente consciente de la necesidad de reducir las fricciones comerciales y asegurar una asociación de seguridad más estrecha.

Los resultados fueron sólidos y sensatos, aunque no revolucionarios: más amplios de lo previsto en cuanto a los temas abordados, pero más limitados en cuanto a lo realmente acordado. Gran parte de lo discutido aún debe negociarse en detalle. Sin embargo, existe un acuerdo que permite una mayor cooperación en seguridad (en sentido amplio).

Ambas partes también se comprometen a acordar medidas que, si bien mantienen el Acuerdo de Comercio y Cooperación, mitiguen algunas de sus asperezas. En concreto, el Reino Unido ha acordado negociar una «alineación dinámica» en agricultura y energía, lo que significa que adoptará automáticamente las regulaciones de la UE y se someterá a la máxima autoridad de las autoridades legales de la UE.

Todo esto contribuyó a acentuar aún más la indignación en los medios tradicionales.

Los sospechosos de siempre salieron a relucir: «Arreglado como un arenque» (The Sun); «Rendición de Starmer» (The Daily Mail); «Adiós al Brexit» (The Daily Telegraph). Ha sido extraordinario ver a quienes aplaudieron a viva voz el acuerdo del Brexit de Boris Johnson calificar de «traición» la extensión de las cuotas de pesca que él mismo negoció. Pero lo realmente impactante fue lo anticuado que parecía el «debate del Brexit». Los verdaderos desafíos que enfrenta Gran Bretaña exigen algo más que simples arrebatos de traición o rendición.

Nunca fue fácil argumentar que el Brexit haría a Gran Bretaña más próspera, pero ahora hay datos que demuestran que no es así. Salir de la UE ha tenido un impacto negativo tanto en el comercio como en la inversión, contribuyendo a la inflación de los precios de los alimentos y a la reducción de los ingresos públicos.

Por supuesto, para algunos partidarios del Brexit, cualquier impacto en el comercio se vería más que compensado por la libertad regulatoria. Fuera de la UE, argumentaban desde hacía tiempo, el Reino Unido podía regular a su antojo y, por ende, mejorar su competitividad frente a sus vecinos.

Sin embargo, tras el referéndum, estos mismos partidarios del Brexit simplemente no supieron cómo explotar esta recién adquirida independencia. Se abrió un abismo entre sus palabras y sus hechos.

En un vídeo de campaña que mostraba una trituradora de papel y montones de papel A4, Rishi Sunak —que aspiraba a sustituir a Johnson— prometió «revisar o derogar» toda la legislación de la UE que aún se conservaba en sus primeros 100 días. Sin embargo, como primer ministro, no solo retrasó varios planes de divergencia regulatoria —incluido el uso obligatorio de la nueva marca de calidad de producto «UKCA» (cuya historia fue seguida con minucioso detalle por Peter Foster, del Financial Times)—, sino que suavizó drásticamente su promesa de campaña de eliminar la legislación de la UE restante del código legislativo del Reino Unido.

En otras palabras, las oportunidades del Brexit no han sobrevivido al contacto con la realidad. Esto plantea la cuestión del propósito de la libertad regulatoria.

Resulta que la disyuntiva no radica en la alineación con las normas europeas, por un lado, y un enfoque regulatorio inteligente y ágil que proporcione al Reino Unido una ventaja comparativa sobre una UE lenta y excesivamente cautelosa, por otro.

Más bien, se trata de mantener prácticamente las mismas normas con acceso limitado al mercado único o acordar formalmente la alineación con la UE y disfrutar de pleno acceso al mercado (o, en el lenguaje del estudio más reciente y exhaustivo, entre replicación e integración).

En vista de lo anterior, la decisión del gobierno de aceptar una integración limitada en áreas específicas parece una forma obvia de eliminar algunas de las fricciones comerciales causadas por el Acuerdo de Comercio y Cooperación.

Sobre todo considerando la situación actual del Reino Unido, paralizado por una alarmante falta de crecimiento, atrapado en una camisa de fuerza fiscal (en parte atribuida al propio gobierno), con los servicios públicos en algunos casos literalmente colapsando y una drástica caída del apoyo a los que antes se consideraban los principales partidos políticos.

En estas circunstancias, es lógico adoptar medidas graduales para intentar prevenir la inflación de los precios de los alimentos y facilitar el comercio transfronterizo de energía. Además, resulta muy beneficioso que la armonización en ambos sectores ayude a abordar algunos de los problemas que han afectado al funcionamiento de la frontera comercial entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, introducida a raíz del Brexit.

Todo esto, por supuesto, en un mundo que ha cambiado profundamente desde el referéndum de salida.

Quizás la visión de la Gran Bretaña del Brexit como una nación comercial audaz tenía cierto sentido en 2016 (aunque los acuerdos comerciales nunca compensarían el impacto económico de abandonar la UE). Quizás aún lo tuviera en 2020, cuando Johnson se levantó en Greenwich y habló del deseo de Gran Bretaña de salir al mundo… resurgiendo tras décadas de hibernación como defensora del libre comercio global.

Sin embargo, el libre comercio global estaba a punto de sufrir un duro golpe. La COVID-19, la guerra en Ucrania y, sobre todo, las crecientes tensiones con China transformaron rápidamente las políticas económicas internacionales y nacionales de las grandes potencias. La relocalización y la resiliencia se convirtieron en las nuevas consignas. La UE y EE. UU. derrocharon enormes sumas en forma de subsidios a la industria nacional, cantidades que el Estado británico ni siquiera podía soñar con igualar.

Mucho antes de la reelección de Donald Trump, la globalización estaba en retroceso y nuestros principales socios comerciales se replegaban sobre sí mismos.

Entonces llegó el propio Trump, socavando el libre comercio con su errática política arancelaria. Estados Unidos, otrora garante del orden comercial internacional basado en normas, se dedica activamente a destruirlo.

El Brexit, sin que Gran Bretaña tuviera la culpa, llegó en un momento espectacularmente inoportuno. Este no es el momento más propicio para ser una economía mediana y abierta en un mundo dominado por bloques comerciales de tamaño continental que se dedican a erigir barreras comerciales.

Gran Bretaña necesita ir más allá de los simples lemas y decidir qué formas de cooperación pragmática se adaptan mejor a sus propósitos.

Sin embargo, hasta la fecha, el nuevo (casi) primer ministro del Reino Unido ha jugado con aplomo las cartas increíblemente malas que le dieron. Ha adoptado una estrategia de cerrar acuerdos siempre que puede, evitando elegir entre posibles socios. Y ha logrado mantener buenas relaciones tanto con nuestro socio de seguridad más cercano (EE. UU.) como con nuestro mayor socio comercial (la UE), a la vez que fortalece las relaciones comerciales con este último a medida que los aranceles impuestos por el primero empiezan a hacerse sentir.

De hecho, hasta la fecha, el gobierno británico se ha asegurado una buena tajada del pastel que Johnson solía proclamar como «pro tener y pro comer». Ha decidido alinearse con la UE donde esto tiene sentido (agricultura, energía), pero divergir en aquellos sectores (servicios financieros y tecnología) donde ve una ventaja en seguir su propio camino. Cuánto tiempo seguirá siendo posible esto es una incógnita.

Aún está por confirmarse si las normas sobre la edición genética de cultivos contravienen las disposiciones de alineación dinámica del acuerdo sobre comercio agrícola que ambas partes se han comprometido a negociar. Y el equilibrio se vuelve aún más difícil en materia de defensa. La administración Trump ha puesto en duda la fiabilidad de Estados Unidos como aliado y ha obligado a los europeos a imaginar un mundo en el que ya no se pudiera confiar en Washington para garantizar su seguridad.

Nadie sabe exactamente dónde acabará Estados Unidos. Pero, como lo expresó Nathalie Tocci, directora del Instituto Italiano de Asuntos Internacionales, en un evento en Chatham House, su futuro se encuentra en un continuo que va de la «indiferencia» a la «traición». La diferencia radica en un mundo en el que Estados Unidos reduce gradualmente su compromiso con la seguridad europea y uno en el que Washington empieza a aliarse con nuestros enemigos.

Cuanto más se aproxime la política estadounidense a esta última, más difícil se torna la tarea de Sir Keir Starmer. Es inconcebible, en tal escenario, que un primer ministro británico siga pudiendo evitar decisiones difíciles entre ambas orillas del Atlántico.

Sea cual sea el resultado, los europeos tendrán que hacer mucho más por sí mismos. Esto, a su vez, significa que la UE y el Reino Unido tendrán que colaborar más estrechamente. No tiene mucho sentido que la UE hable de aumentar su autosuficiencia mientras excluye a una de las principales potencias militares del continente.

En este punto, sin embargo, la cumbre de Lancaster House decepcionó. Los textos contenían mucho lenguaje ambicioso, pero poco contenido. El Pacto de Seguridad y Defensa declaró con tono sentencioso que la seguridad europea se enfrenta a su «mayor amenaza en una generación», pero propone muy pocas medidas prácticas para abordarla. La proliferación de estructuras de diálogo es muy positiva, pero dista mucho de ser suficiente si los europeos realmente quieren aumentar su autosuficiencia.

Todo esto sirve como un recordatorio positivo de que el Brexit no se limita solo a Gran Bretaña. El debate no debe avanzar solo en el lado británico del Canal.

¿Puede la UE superar la rigidez que marcó su postura bajo el anterior negociador del Brexit, Michel Barnier? ¿Está dispuesta a ser más flexible y a difuminar la distinción entre miembros y no miembros en materia de cooperación en seguridad? ¿Acabará, en definitiva, definiendo Europa como algo más amplio que la UE? La respuesta a estas preguntas determinará, en última instancia, la eficacia de los europeos para afrontar los retos de seguridad que se les presentan.

A pesar de todas las preguntas pendientes, la reunión de Lancaster House estableció algo que, sorprendentemente, ha pasado desapercibido esta semana: que el debate entre salir de la UE y quedarse ya está prácticamente resuelto como un asunto político de actualidad. El Partido Laborista es cómplice en el diseño de un acuerdo para el Brexit basado en la salida del mercado único y la unión aduanera. Starmer es signatario del proyecto.

En segundo lugar, dados los desafíos que enfrenta el Reino Unido, necesita centrarse mucho más en aspectos prácticos que en principios abstractos. Y qué pobre se ha vuelto el debate sobre aspectos prácticos. La idea de que la declaración de la canciller de lo obvio (que el comercio británico con la UE es mayor que el de EE. UU.) deba ser reportada sin parar como noticia —o que deba requerir aclaraciones de Downing Street— es francamente absurda. Hace tiempo que se debería haber empezado un diálogo más honesto sobre las compensaciones que implica el Brexit.

Finalmente, se necesitan más matices, ya que el debate ya no gira únicamente en torno al Reino Unido y la UE. Starmer ha podido desempeñar un papel protagónico en la llamada «coalición de los dispuestos» porque, si bien la UE desempeña un papel importante en el desarrollo de capacidades militares, no fue diseñada para el despliegue de poder militar a gran escala.

Lo que está en juego no es sólo la cooperación bilateral, sino también el potencial de foros institucionales alternativos que se pueden utilizar para garantizar que los europeos puedan asumir sus responsabilidades.

Es difícil argumentar que el Brexit ha enriquecido o hecho más segura a Gran Bretaña. Tampoco es justo argumentar que el Brexit sea el único responsable de los desafíos acumulados desde el referéndum. Denunciar las traiciones del Brexit o despotricar contra el propio Brexit es cada vez más inútil. Gran Bretaña necesita ir más allá de los simples eslóganes y decidir qué formas de cooperación pragmática se ajustan mejor a sus objetivos.

Y es importante aprovechar al máximo el impulso generado por la cumbre. Durante su conferencia de prensa, el primer ministro insinuó que se ha acordado más de lo que realmente es, pero ambas partes deben actuar con rapidez para concretar lo acordado.

Esto es especialmente apremiante en lo que respecta a la colaboración en materia de adquisiciones de defensa. Las discusiones sobre el grado de acceso que debería tener el Reino Unido a los programas de la UE no son la manera de maximizar la capacidad colectiva para afrontar las diversas amenazas a la seguridad que enfrenta Occidente.

En ciertos aspectos, Gran Bretaña ha avanzado mucho. No hace tanto tiempo que políticos de alto rango del partido gobernante expresaron abiertamente su esperanza de que la UE fracasara. O desde que Liz Truss declaró ante el público que no podía decidir si el presidente francés, Emmanuel Macron, era amigo o enemigo.

Ahora, en cambio, parece que los adultos están al mando.

Los asuntos prácticos han sustituido las posturas políticas.

Empezamos, poco a poco, a ver cómo el gobierno insinúa algunas de las concesiones implícitas en la relación entre el Reino Unido y la UE.

Claro que el asunto no está del todo resuelto, en el sentido de que Gran Bretaña está condenada a estar atrapada en un proceso permanente de negociaciones con la UE.

Pero no nos servirá de nada pensar en estas conversaciones desde la perspectiva de los dogmas del pasado.

Lampadia