Arnold C. Harberger, University of Chicago

Presentación en la Reunión de the Mont Pelerin Society en Lima, Perú, marzo 2015

Traducido, glosado y comentado por Lampadia

El Profesor Arnold Harberger, de 90 años de edad, uno de los pocos sobrevivientes de esa generación de economistas de la Universidad de Chicago que formaron a muchos jóvenes economistas de la región desde los años 60, compartió en el Perú una lección magistral de economía llena de sentido común en la que también aprovechó para desmitificar el prejuicio sobre los llamados “Chicago Boys”.

Efectivamente, los Chicago Boys no fueron los soldados de Pinochet, que impusieron reformas neoliberales a sangre y fuego. Más bien fueron profesionales comprometidos con sus países y que, sin lugar a dudas, fueron los responsables de la recuperación de América Latina de las nefastas políticas Cepalinas y de la Getulio Vargas, que solo trajeron estancamiento económico, empobrecimiento y una cultura de resentimiento. Esta última actuó como una suerte de lluvia ácida que desde los años 60 quemó las neuronas de gente muy valiosa. No solo perdimos treinta años de desarrollo, también perdimos casi una generación completa de los mejor de nuestra clase profesional y académica.

Nadie puede negar que la región es hoy día otro planeta. Por eso el Profesor Harberger afirma sentirse orgulloso de los economistas que transformaron eventualmente Chile, Panamá, Uruguay, Argentina y México. Reconociendo también los aportes de otras escuelas en Brasil y Perú.

La presentación de Harberger tiene dos partes importantes. Una primera donde explica la naturaleza de las enseñanzas de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, y una segunda donde abunda, con ejemplos sencillos, sobre las relaciones entre las buenas ideas y sus consecuencias.

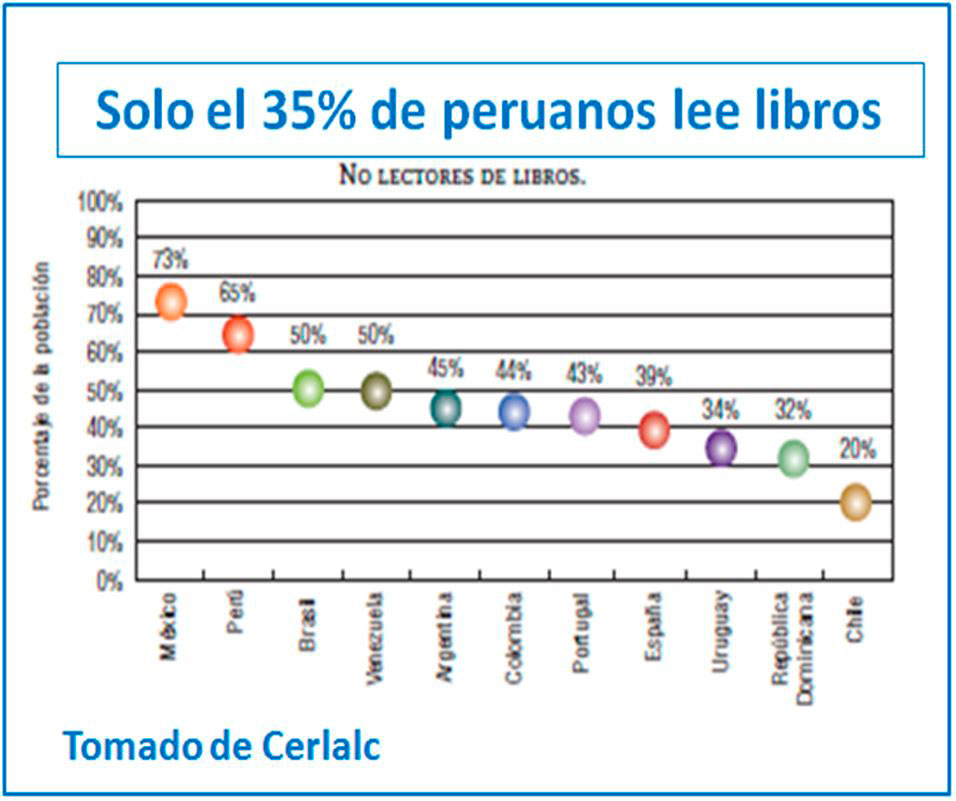

Uno de los mayores problemas de aprendizaje de los pueblos, sobre las políticas públicas, es que casi nunca se hacen y comunican las relaciones causa-efecto entre las políticas y los resultados. Esta es una falla de los políticos, que de repente no las entienden, pero sobre todo de los economistas, que suelen ser pésimos comunicadores.

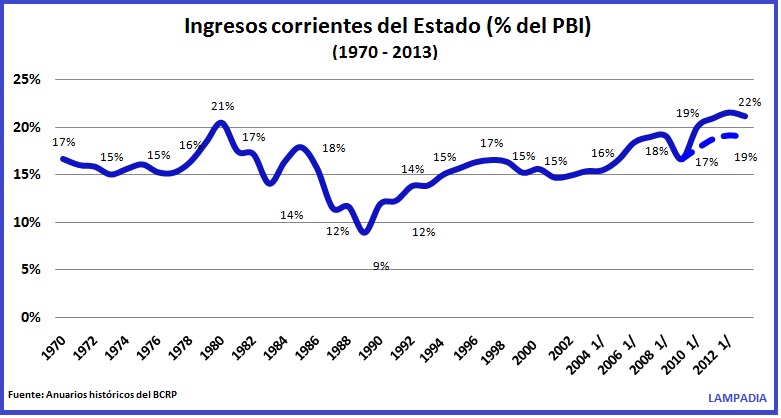

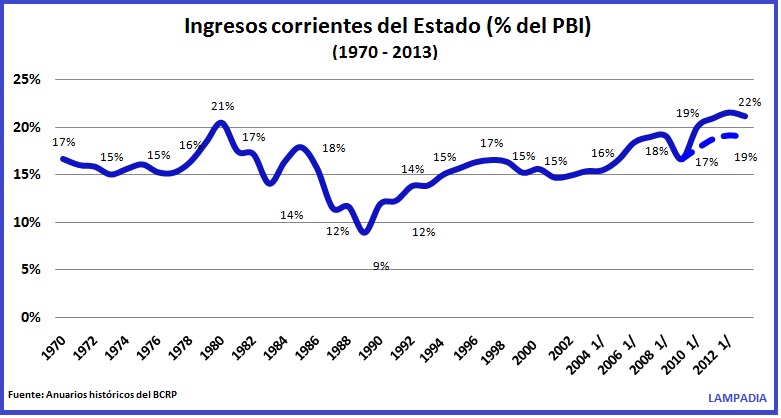

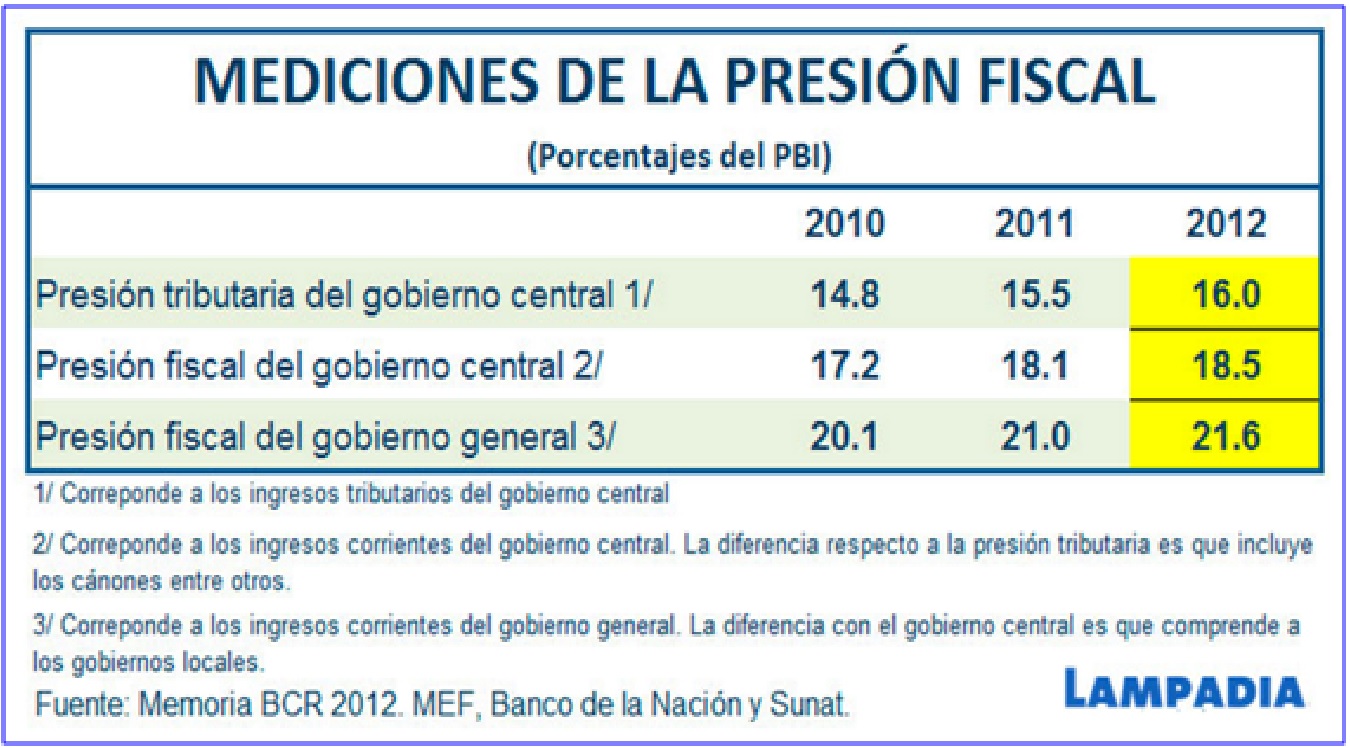

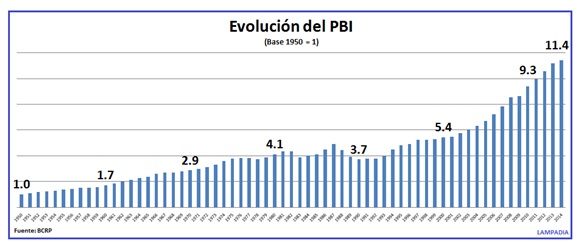

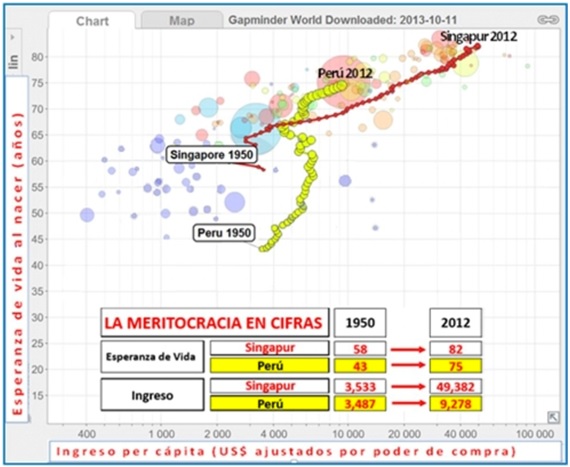

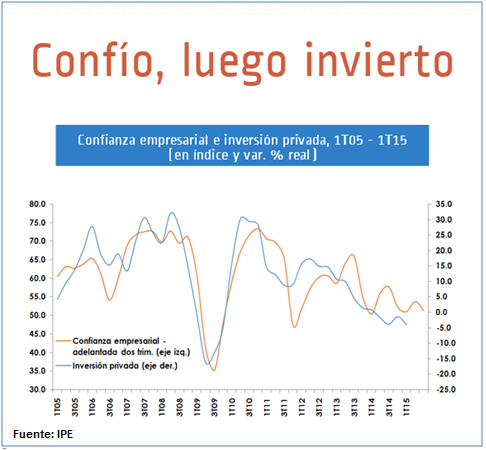

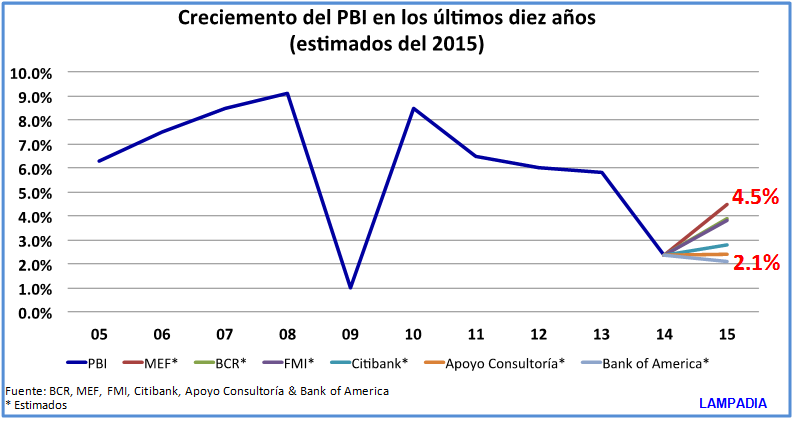

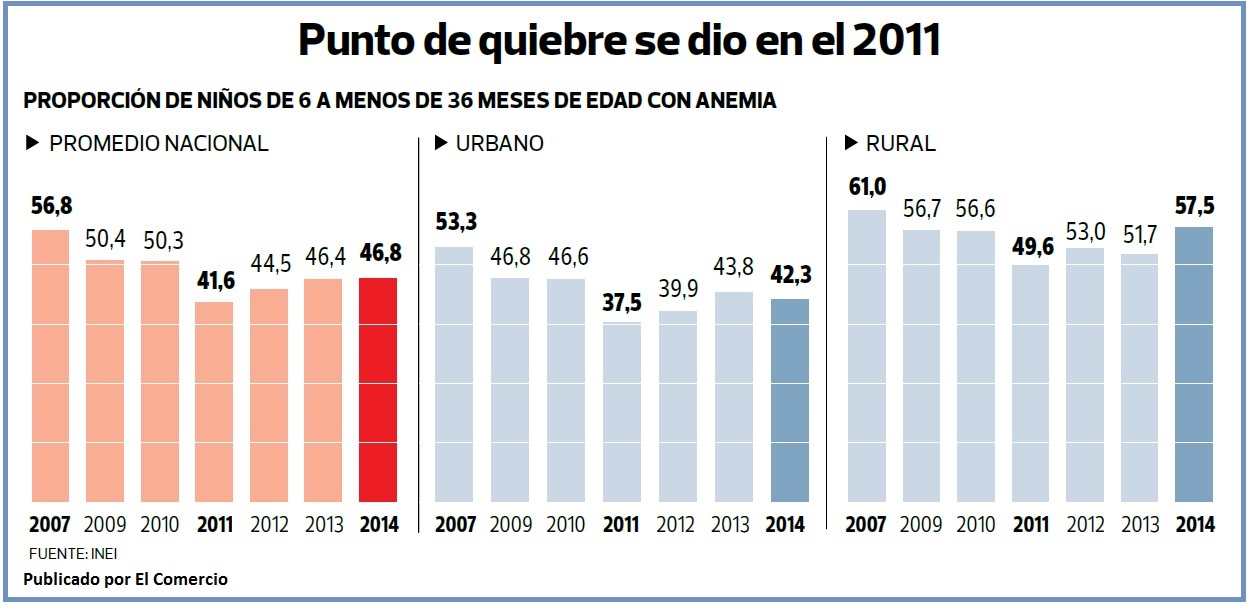

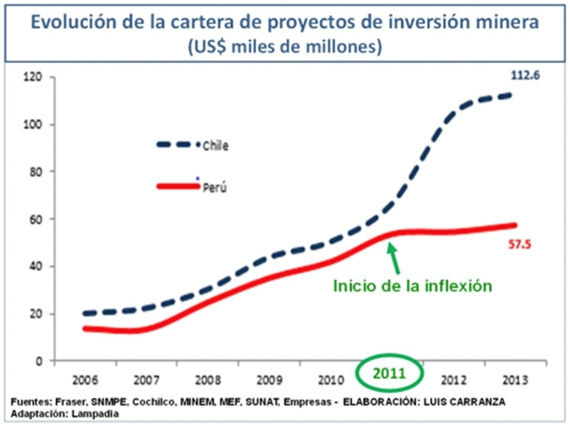

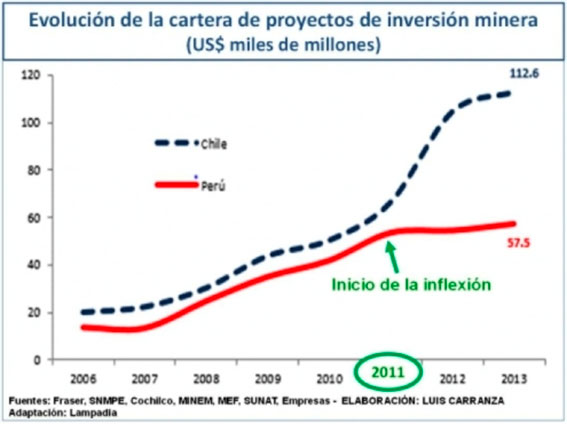

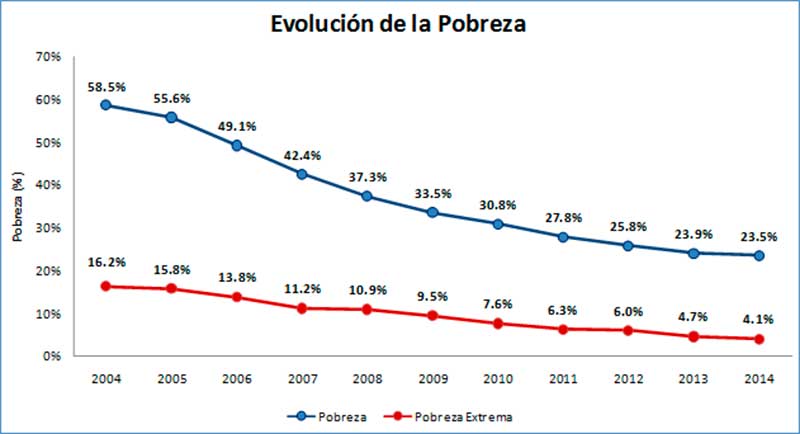

Por ejemplo, en el caso del Perú, pasamos de treinta años de estancamiento, empobrecimiento, falta de inversión y crecimiento; a veinte años inversión, crecimiento, disminución acelerada de la pobreza y la desigualdad y recuperación de la confianza de los ciudadanos en el futuro. Pero, ninguno de los gobiernos que navegaron sobre este proceso espectacular, supo, trató y/o logró comunicar a los ciudadanos el antes y después, el origen y el destino, la causa y el efecto de uno de los procesos de cambio más espectaculares de la historia económica mundial: “La Gran Recuperación de la Economía Peruana desde 1993”.

Por esta razón es que creemos de vital importancia aprovechar la extraordinaria presentación del Profesor Harberger para divulgar algunas lecciones que nuestros líderes locales no supieron aportar. A continuación presentamos una traducción libre de la presentación del gran Profesor de Economía de la Universidad de Chicago en Lima:

Me han asociado a la gran ola liberalizadora y de reformas que ocurrió en América Latina mayormente en los años 70. Esa asociación ha sido exagerada, pero existe en cierta medida.

Para referirse a esta época siempre se cita a los llamados Chicago Boys. Esa etiqueta vino de Chile, donde había más Chicago Boys que en otras partes. Peroellos también fueron importantes en Uruguay (80s), Argentina (90s), México (70s), y Panamá (60s).

Pero quiero enfatizar, que las buenas ideas sobre economía, no pertenecían solo a los Chicago Boys de la región. Entre muchos otros teníamos a Hernán Büchi, Jorge Cauas, y José Piñera en Chile, Alejandro Vegh Villegas en Uruguay, Domingo Cavallo en Argentina, Pedro Aspe en México, Roberto Campos en Brasil y Hernando de Soto y Carlos Boloña en Perú.

También quiero reconocer reformistas fuera de Chicago. Tanto ellos como sus alumnos, también fueron determinantes en la económicamente complicada Latinoamérica. Algunos nombres importantes:

Los Premios Nobel: Gary Becker, Bob Fogel, Milton Friedman, James Heckman, Bob Lucas, Bob Mundell, Theodore Schultz, Larry Sjaastad y George Stigler.

No es posible que un grupo de estudiantes, expuestos a las enseñanzas de estos Profesores durante un tiempo importante, se pierdan una gran educación económica.

Déjenme elaborar un poco sobre las ideas económicas de la Escuela de Chicago de ese entonces y hasta ahora:

Seguro se sorprenderán cuando les aseguro que durante mi tiempo en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, nunca he presenciado prédicas o enseñanzas de naturaleza ideológica. Milton Friedman me enseñó sobre la oferta y la demanda y sobre cómo funcionaban los mercados de bienes, de capital y de trabajo. “Capitalism and Freedom” y“Free to Choose”, no estaban en su lista de lecturas. Si figuraban: Notas sobre la teoría de precios y su “Monetary History”de EEUU.

No había el más mínimo sesgo político en el Departamento de Chicago. Friedman estaba orgullosos de señalar de que de los tres más importantes departamentos de economía, el de Chicago estaba dividido a medias entre republicanos y demócratas, mientras los demás (Harvard y MIT) eran tremendamente demócratas.

¿Cómo podemos medir los costos y beneficios de nuevas políticas y reformas, cuando se insertan en un mundo lleno de distorsiones?

Felizmente, la economía tiene las herramientas para lidiar con estas situaciones, y estas son exactamente las herramientas que nos dicen que una economía ampliamente competitiva y el libre mercado a nivel global, producen los mejores resultados.

Si hubiera una solo lección que fuera el objetivo de mi enseñanza de economía, sería el tratar de dar a mis estudiantes las guías sobre como pilotear el bote de políticas, no solo en las aguas calmadas de un estado ideal de cosas, sino también, y mayormente, en medio de las aguas turbulentas que nos presenta la realidad.

Así es como los estudiantes que lideraron las reformas en Chile, Panamá, México, Uruguay y Argentina llevaron con ellos el gran mensaje de sus profesores de Chicago, así como algunos consejos sobre el arte de pilotear los botes en aguas movidas. He seguido su trabajo durante medio siglo y debo admitir que me siento inmensamente orgulloso de lo que han logrado. Definitivamente, mi rol ha sido el de un profesor en el aula y el de un cheerleader mientras ellos ponían en práctica sus reformas. Y puedo decir más o menos lo mismo por mis colegas de Chicago.

Las malas ideas tienen malas consecuencias. Miremos los siguientes casos:

- Allende en Chile

- Isabelita Perón en Argentina

- Alan García (en su primer gobierno) en Perú

- Chávez y Maduro in Venezuela

Pero a veces hay cosas que nos sorprenden, como Argentina conNéstor Kirchner y Cristina Fernández.

No conozco una sola genuinamente buena política o reforma hecha durante su gobierno. Más bien todos sabemos de los malos pasos que dieron. Sin embargo, hasta hace poco, continuaba el crecimiento económico a un ritmo sorprendente. (Aunque los datos de los últimos años sean sospechosos).

La mejor explicación del crecimiento durante los Kirchner-Fernández es que:

- Heredaron un muy buen paquete de políticas de los años anteriores

- Se beneficiaron de excelentes precios de sus principales exportaciones

Lección: Las malas políticas se puede escapar de las malas consecuencias con mucha suerte [y por algún tiempo].

La siguiente lección:

Las consecuencias de las buenas políticas se encuentran en niveles, no en tasas de crecimiento.

Si liberalizamos las barreras arancelarias y hacemos la economía X por ciento más eficiente, seguirá siendo más eficiente mientras que esa política se mantenga. Puede volverse más eficiente rápidamente o gradualmente, según se adapte la economía.

Si buscas el efecto en el ritmo de crecimiento, te puedes decepcionar. Si aprecias el efecto en el nivel de producción, podrás estar satisfecho.

Mientras continuo con este tema de ideas y sus consecuencias tengo que mencionar que en mi mente hay un paso intermedio entre las ideas y sus consecuencias. Ese paso se refiere a las políticas económicas y alas otras acciones de gobierno. Veamos:

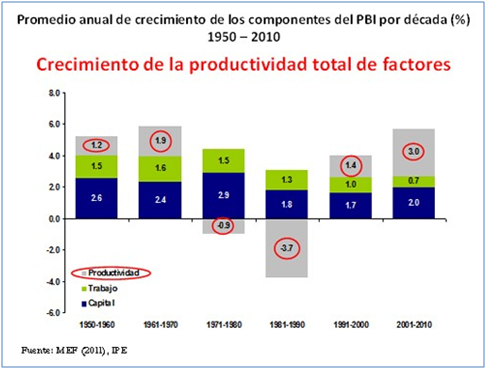

El crecimiento se produce por muchas causas:

El incremento en la cantidad de trabajo

El incremento en la calidad del trabajo

El incremento de la inversión

Por la tasa de retorno de la inversión

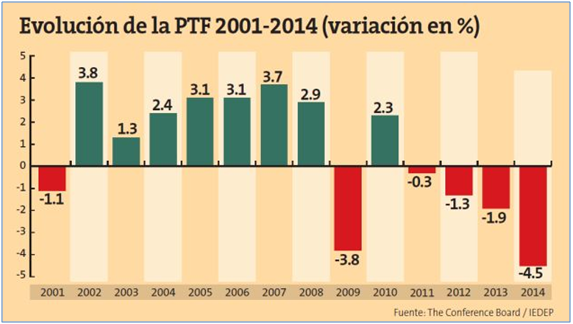

Y lo más importante de todo, por reducciones reales de costos, como:

- Una mayor eficiencia económica

- Avances tecnológicos

- Mayor productividad (Productividad Total de Factores – PTF)

Estas fuerzas trabajan separada e individualmente. No sobre toda la economía, pero si pueden trabajar sobre:

- Un sector

- Una industria

- Una empresa productiva

- Una rama de una empresa

Los efectos de la mayoría de cambios de política, prácticamente se pierden entre las miles de deferentes fuerzas que afectan una economía en un momento determinado.

(…) Los beneficios de una reducción de aranceles vienen del re-direccionamiento de recursos que salen de actividades ineficientes, protegidas por la sustitución de importaciones, hacia exportaciones económicamente eficientes que reflejan las ventajas comparativas de un país.

Una reforma masiva con un efecto importante en las importaciones y exportaciones del país, incrementa la eficiencia económica, pero su beneficio no es inmediato, se da gradualmente, mientras los recursos se expulsan de las actividades protegidas artificialmente y se canalizan hacia actividades de exportación eficientes.

Si una reforma de este tipo, produce un efecto limitado en el crecimiento, puedes estar seguro que otras típicas reformas más pequeñas, tendrán efectos que serán muy difíciles de detectar y separar de las miles de fuerzas que afectan el crecimiento de un país.

Mi última lección:

Cuando trates de medir el efecto de los cambios de política, deja de mirar la tasa de crecimiento, mira, en cambio, las mediciones directas de los efectos de la reforma. Por ejemplo:

- Para una reducción de un arancel, mide el incremento de la importación de los ítems liberalizados.

- Para inversiones en educación, mide la tasa de retorno a través de los ingresos marginales de los graduados de la educación secundaria versus losde primaria, o de los graduados de la universidad versus los de la secundaria.

- Para inversiones en una autopista, mide el ahorro en los tiempos de viaje.

Las historias de crecimiento que mencionamos al principio son incitantes y la gente tiende a hacer generalizaciones de ellas. Seguir este camino es muy traicionero:

Los cambios de política tienen efectos grandes y visibles, solo cuando se hace un importante paquete de reformas, empezando de una situación inicial, tremendamente distorsionada.

Para mostrarles lo que implico por una situación tremendamente distorsionada, recordemos la que tenía Chile a principios de 1973:

- 13 tipos de cambio distintos, desde 25 Escudos a 1,325 Escudos por dólar.

- Control de precios sobre 3,000 productos.

- Mercados negros para la mayoría de ellos.

- Los precios de los mercados negros eran 5, 6, y 7 veces los de los precios oficiales.

Con semejante punto de partida y con muchas buenas reformas aplicadas al mismo tiempo, uno podía esperar una acumulación de beneficios suficientemente grande como para producir resultados medibles y notorios sobre el crecimiento.

En la mayoría de los casos, sin embargo, las reformas que se aplican son mucho más pequeñas que las de Chile. Sus beneficios deben pensarse como cambios en el nivel de la eficiencia económica, y deben ser valorados y apreciados como tales.

Si en estos casos, usted pretende encontrar grandes resultados, se decepcionará en la mayoría de las veces.

Mi invocación es que busquen resultados realistas como producto de las buenas reformas políticas. Cuando lo hagan así, examinando en detalle los efectos de políticas individuales, podrán confirmar las lecciones del buen manejo económico.